【衝撃】ホンダ中国撤退は、終わりではなく始まりだった。

「ホンダが中国から撤退するらしい…」

そんなニュースを見て、驚きや不安を感じていませんか?

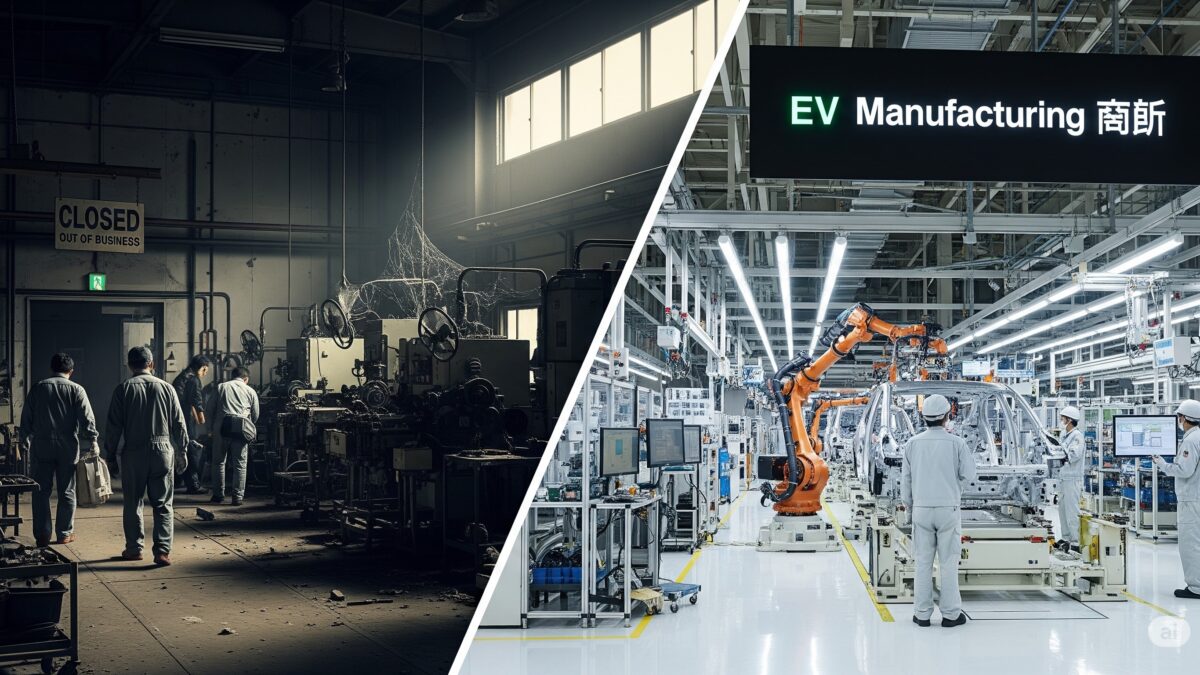

工場閉鎖や大規模な希望退職など、衝撃的な報道が相次ぎ、長年市場を支えてきたホンダの今後に注目が集まっています。

これだけ見れば、完全撤退と考えてしまうのも無理はありません。

しかし、その裏側でホンダが過去最大級のEV投資を中国で行っている事実は、あまり知られていません。

この記事では、巷で騒がれているホンダ中国撤退という言葉の本当の意味を、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。

●この記事を読んでほしい人

- ホンダ中国撤退のニュースの真相が知りたい人

- ホンダの中国における今後の戦略に関心がある人

- 日本の自動車メーカーの将来を気にしている人

●この記事を読むメリット

- 「撤退」が誤解で「構造転환」であることが論理的に理解できる

- 工場閉鎖とEV工場新設、二つの動きの繋がりがわかる

- 起死回生の新EVブランド「烨」シリーズの全貌がわかる

- 中国のEV市場で今まさに起きている地殻変動を学べる

- ホンダの事例から日本の製造業が直面する課題が見える

「撤退」という二文字の裏に隠された、ホンダの未来を賭けた壮大な戦略の全貌を、今から解き明かします。

ホンダ中国撤退は誤解?これは構造転換である真相

- 工場閉鎖と希望退職。事業縮小の現実

- 高級車ブランド「アキュラ」の生産・販売は終了

- EVシフトを加速。専用工場の新設・稼働

- 起死回生の新EVブランド「烨」シリーズとは

- ガソリン車の資源をEV事業へ集中投資

工場閉鎖と希望退職。事業縮小の現実

「ホンダ中国撤退」という言葉が広まるきっかけは、やはり衝撃的なニュースが相次いで報じられたことにあります。長年ホンダの中国事業を支えてきた生産体制と人員に、大きなメスが入ったことは事実です。

具体的に何が起きているのか、まずは事業縮小の現実から見ていきましょう。

生産能力を大胆に2割削減

ホンダは、中国におけるガソリン車の過剰な生産能力を解消するため、全体の生産体制を大きく見直す決断を下しました。具体的には、年間の生産能力を約150万台から約120万台へと、およそ2割も削減する計画です。

この計画に伴い、これまでホンダの成功を支えてきた重要な工場が閉鎖・休止の対象となっています。

- 広汽ホンダの広州工場: 閉鎖

- 東風ホンダの湖北省工場: 稼働休止

これらの動きは、ホンダがガソリン車中心の時代からの転換を迫られている、何よりの証拠と言えます。

設立以来初の大規模な人員削減

生産体制の見直しは、そこで働く従業員の方々にも大きな影響を及ぼしました。

合弁会社である広汽ホンダでは、2024年5月に正社員を対象とした希望退職の募集を開始。結果として、全従業員の約14%にあたる1,700人もの方々が応募したとされています。

さらに、この希望退職に先立つ2023年12月には、約900人の派遣従業員の契約を終了させています。これは、広汽ホンダが設立されて以来、初めて行われた大規模な人員削減でした。

これほど厳しい事業縮小のニュースが続けば、「ホンダは中国事業から手を引くのではないか」と感じるのも無理はありません。

しかし、これらの動きは物語の一面に過ぎず、撤退に向けた準備ではないのです。

高級車ブランド「アキュラ」の生産・販売は終了

工場閉鎖と並行して進められた、もう一つの大きな事業縮小。それが、ホンダの高級車ブランド「アキュラ」の中国市場における生産・販売の終了です。

この決定もまた、「ホンダ中国撤退」という印象を強く与えるものでした。

2023年に中国市場から姿を消す

アキュラは、もともと北米市場向けに立ち上げられたホンダの高級ブランドです。そのアキュラブランドの車両が、2023年をもって中国での歴史に幕を閉じました。

中国の高級車市場は、メルセデス・ベンツやBMW、アウディといったドイツのブランドが絶大な人気を誇っています。アキュラは、この強力なライバルたちとの厳しい競争の中で、残念ながら期待されたほどの販売台数を伸ばすことができませんでした。

経営資源をEV開発へ集中させるため

しかし、このアキュラ事業の終了は、単なる「敗退」を意味するものではありません。むしろ、未来の競争に勝つための戦略的な「選択と集中」なのです。

ホンダは、販売が伸び悩んでいたアキュラ事業で使われていた経営資源を、これから主戦場となる分野へ再配分する決断を下しました。

- アキュラ事業の人員や設備、資金を再配置

- EV(電気自動車)の開発スピードを加速

- FCV(燃料電池車)といった次世代車の開発へ投資

アキュラの生産・販売終了は、痛みを伴う決断であったことは間違いありません。ですが、その目的はあくまで未来のEV競争で勝ち抜くための布石であり、「撤退」とは本質が異なる動きと言えるでしょう。

EVシフトを加速。専用工場の新設・稼働

ここまでの話を読むと、事業を縮小している印象ばかりが強くなるかもしれません。

しかし、ホンダはただ守りに入っているだけではないのです。古いものを整理すると同時に、未来に向けた非常に大きな投資を、まさに今、中国で行っています。その象徴が、EV専用工場の新設です。

2024年稼働開始の新EV専用工場

ホンダは、中国で今後激化するEV競争を勝ち抜くため、最新鋭のEV専用工場を建設しました。

工場の概要は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 場所 | 広東省広州市 |

| 目的 | 電気自動車(EV)の専用生産拠点 |

| 稼働開始時期 | 2024年中 |

この新工場は、ホンダが中国市場でEVの生産能力を本格的に拡大していくための、中心的な役割を担うことになります。

「撤退」とは真逆の意思表示

考えてみてください。もし本当に市場からの「撤退」を計画している企業が、莫大な資金を投じて新しい工場を建設するでしょうか。答えは明らかに「ノー」です。

この新工場の建設は、ホンダが中国市場から撤退するつもりがないこと、そしてこれからも中国の顧客にEVを届け続けるという、極めて強い意思表示に他なりません。

ガソリン車を生産していた古い工場のラインを止め、新たにEV専用の生産拠点を立ち上げる。これこそが、ホンダが進めている「撤退」ではなく「構造転換」であることの、何より明確な証拠と言えるでしょう。

起死回生の新EVブランド「烨」シリーズとは

新しいEV専用工場で、ホンダは一体どのような車を作るのでしょうか。

その答えが、起死回生を賭けた全く新しいEV専用ブランド「烨(イエ)」シリーズです。「烨」という文字には「光り輝く」という意味が込められており、ホンダの中国市場における再挑戦への強い意志が感じられます。

過去の失敗から生まれた新ブランド

実は、ホンダは以前にも中国市場向けのEVとして「e:N」シリーズを投入していました。しかし、このe:Nシリーズは、残念ながら中国の消費者の心を掴むことができず、販売は伸び悩みました。

その最大の理由は、現地のニーズへの理解不足でした。競合の中国メーカーのEVに比べて、スマート機能やソフトウェア面で見劣りし、「時代遅れ」という厳しい評価を受けざるを得なかったのです。

この手痛い失敗の教訓を活かし、開発思想を根本から見直して生まれたのが「烨」シリーズです。

「烨」シリーズの大きな特徴

「烨」シリーズは、これまでのホンダの車作りとは一線を画す、いくつもの大きな特徴を持っています。

- 「In China, For China」の徹底これまでの日本本社主導の開発ではなく、中国の現地開発チームが中国の顧客のためにゼロから開発しています。デザインや機能など、あらゆる面で中国市場のニーズを最優先している点が最大の違いです。

- 野心的なモデル投入計画2024年末に「烨P7」「烨S7」を発売するのを皮切りに、2027年までに合計6車種ものEVを市場に送り込む計画です。このスピード感は、中国メーカーの製品開発サイクル「チャイナ・スピード」に本気で対抗しようという意志の表れです。

- 中国の先進技術を積極採用競争力を確保するため、バッテリーやソフトウェアといった重要部品に、中国の現地サプライヤーが持つ優れた技術を積極的に取り入れる方針を明確にしています。

「烨」シリーズは、単なる新型EVではありません。ホンダがプライドを捨て、中国市場のルールに順応してでも生き残りを図ろうとする、まさに戦略転換の象

徴なのです。

ガソリン車の資源をEV事業へ集中投資

ここまで見てきた一連のホンダの動きを、一度整理してみましょう。

「工場の閉鎖」や「アキュラの販売終了」といった縮小の動きと、「EV専用工場の新設」や「新ブランドの立ち上げ」という拡大の動き。

一見すると矛盾しているように見えるかもしれませんが、これらはすべて一つの明確な戦略に基づいています。それは、ガソリン車事業で使っていた経営資源を、未来の成長分野であるEV事業へ集中させる、というものです。

「選択と集中」で未来をつくる

ホンダが進めているのは、まさに経営における「選択と集中」です。収益性が悪化し、将来性が厳しいと判断した事業を整理し、そこで生み出された資金や人材を、これから成長が見込める事業へと再投資しているのです。

この戦略を分かりやすく図にすると、以下のようになります。

| 縮小・整理する事業(過去) | → | 集中・投資する事業(未来) |

| ガソリン車の過剰な生産能力 | → | 最新のEV専用工場の建設 |

| 販売不振の「アキュラ」ブランド | → | 新EVブランド「烨」シリーズの開発 |

| ガソリン車関連の人員・設備 | → | EVやソフトウェア分野への再配分 |

このように、失うものと得るものを明確に分けて考えることで、ホンダの本当の狙いが見えてきます。

2035年、中国でのEV販売100%へ

この構造転換には、ホンダが掲げる壮大な目標が背景にあります。それは、「2035年までに、中国で販売する新車をすべてEVにする」というものです。

ガソリン車がまだ多く走っている現状を考えると、これは非常に野心的な目標です。この目標を達成するためには、今から大胆に経営資源をEVへと振り向けなければ間に合わない、という強い危機感が、今回の大きな決断につながっているのです。

つまり、「ホンダ中国撤退」という言葉で語られている現象の正体は、未来の巨大市場で生き残るために、過去の成功を自らの手で整理し、EVメーカーへと生まれ変わろうとする、ホンダの壮絶な自己変革の姿なのです。

ホンダ中国撤退の背景。市場で起きた地殻変動

- かつての黄金時代。中国市場の覇者だったホンダ

- 乗り遅れたEV革命。BYD台頭と価格破壊

- もはや「走るスマホ」。変化した車の価値基準

- なぜホンダのEV「e:N」は受け入れられなかったか

- 激震が走る日系部品サプライヤーの苦悩

かつての黄金時代。中国市場の覇者だったホンダ

今の苦しい状況を理解するためには、まずホンダが中国でどれほど輝かしい成功を収めてきたかを知る必要があります。ほんの数年前まで、中国市場はホンダにとってまさに「黄金郷」と呼べる場所でした。

二つの合弁会社で市場を攻略

ホンダの中国における成功は、現地の有力な国有企業と手を組む「合弁(ごうべん)会社」という戦略から始まりました。

- 広汽(こうき)ホンダ: 1998年に広州汽車集団と設立。

- 東風(とうふう)ホンダ: 2003年に東風汽車集団と設立。

この二つの会社が両輪となり、それぞれの地域でホンダ車の生産・販売を拡大。中国の広大な市場を巧みに攻略していったのです。

市場の象徴となった二台の大ヒット車

この戦略を大成功に導いたのが、中国の自動車史に残る二台の車でした。

一台は、広汽ホンダが1999年に発売したセダン「アコード」です。卓越した品質と信頼性は、当時豊かになり始めた中国の中産階級から絶大な支持を集め、「アコードに乗ること」が一種のステータスとなりました。

もう一台は、東風ホンダが2004年に発売した「CR-V」です。都市で乗るSUVという新しい市場を中国に創り出し、長年にわたってライバルを寄せ付けない絶対的な王者として君臨しました。

驚異的なスピードで達成した販売記録

この二台の看板車種に牽引され、ホンダの販売台数は爆発的に増加していきます。その成長スピードは、まさに驚異的でした。

| 達成年 | 中国市場での累計販売台数 |

| 2006年 | 100万台 |

| 2018年 | 1,000万台 |

| 2021年 | 1,500万台 |

特に、販売開始からわずか22年6ヶ月での累計1,500万台達成は、ホンダの全世界の事業において史上最速の記録です。

この数字が、当時の中国市場がいかにホンダにとって重要で、そしていかに成功を収めていたかを物語っています。この輝かしい黄金時代があったからこそ、現在の急激な変化がより一層際立つのです。

乗り遅れたEV革命。BYD台頭と価格破壊

栄華を極めたホンダのガソリン車帝国は、しかし、2020年を頂点として、まるで崖を転がり落ちるように崩壊へと向かいます。

その最大の原因は、ホンダ自身がすぐには対応しきれなかった市場の地殻変動、すなわち「EV革命」です。そして、その革命を主導し、既存の秩序を破壊したのが、中国メーカーのBYDでした。

異次元のコスト競争力を持つBYD

BYDは、もともと自動車メーカーではなく、バッテリーのメーカーとして創業した会社です。この出自が、BYDに圧倒的な強みをもたらしました。

心臓部であるバッテリーから半導体、そして車体まで、EVの主要部品のほとんどを自社グループ内で製造する「垂直統合」という生産体制を築き上げたのです。これにより、他のメーカーには真似のできない、驚異的なコスト競争力を実現しました。

その価格競争力を武器に、BYDは市場全体を巻き込む激しい価格競争を仕掛けます。この「価格破壊」の波はすさまじく、かつて日本のガソリン車の代名詞であった日産「シルフィ」やトヨタ「カローラ」でさえ、生き残るために大幅な値下げを余儀なくされるほどでした。

データで見るホンダの失速とBYDの躍進

この市場の激変が、ホンダにどれほど大きな影響を与えたか。その現実は、データを見ると一目瞭然です。ホンダの販売台数がピークを迎えた2020年から、いったい何が起きたのか、中国のEV市場全体の成長と合わせて見てみましょう。

| 年 | ホンダ中国販売台数 | 中国NEV総販売台数 | BYD NEV販売台数 |

| 2020年 | 1,790,000 台 (ピーク) | 136.7 万台 | 18.9 万台 |

| 2021年 | 1,561,540 台 | 352.1 万台 | 60.3 万台 |

| 2022年 | 1,373,122 台 | 688.7 万台 | 186.3 万台 |

| 2023年 | 1,234,181 台 | 949.5 万台 | 302.4 万台 |

※NEV=新エネルギー車(EV・PHEVなど)

この表が示す逆転劇は、あまりにも鮮やかです。ホンダの販売台数が右肩下がりで減っていくのと完全な反比例を描くように、中国のNEV市場、特にBYDの販売台数は爆発的な成長を遂げています。

長年培ってきたエンジンの技術という強みを持っていたホンダは、このあまりにも急激なEVへのシフトと、BYDが仕掛けた価格競争という二つの大きな波に飲み込まれてしまったのです。

もはや「走るスマホ」。変化した車の価値基準

BYDが仕掛けた価格競争は、確かにホンダを苦しめました。しかし、ホンダが直面した問題は、価格の安さだけではありません。

より深刻だったのは、中国の消費者、特に若い世代が車に求める「価値の基準」そのものが、根本から変わってしまったことでした。車はいつしか、エンジンで走る機械から「走るスマートフォン」へと進化していたのです。

新たな価値を提示した「新興EV御三家」

この新しい価値基準を市場に提示し、トレンドを創り出したのが、「新興EV御三家」と呼ばれるメーカーです。

- NIO(蔚来)高級ブランドとしての地位を確立。充電に時間がかかるというEVの弱点を、ステーションでバッテリーごと交換する独自のサービスで克服し、プレミアムな体験を提供しました。

- Xpeng(小鵬)AIや高度な運転支援システムを武器に、「車輪のついたAIアシスタント」とも呼べるインテリジェントな体験を追求。自らを自動車メーカーではなく、テック企業と位置づけています。

- Li Auto(理想)発電用のエンジンを積んだプラグインハイブリッド車(PHEV)で大成功。EVの利便性とガソリン車の安心感を両立させ、長距離移動への不安を解消しました。

ハードのホンダ vs ソフトの中国メーカー

この新しい価値基準の登場は、伝統的な自動車メーカーであるホンダにとって致命的でした。

ホンダの強みは、長年かけて磨き上げてきたエンジンの性能や、機械としての高い信頼性、つまり「ハードウェア」の卓越性にありました。

しかし、中国の消費者が熱狂したのは、巨大なタッチスクリーン、途切れることのないネット接続、賢い音声アシスタント、スマートフォンによる遠隔操作といった「ソフトウェア」がもたらす体験だったのです。

IT企業を母体に持つ中国メーカーは、最新のスマート機能を標準装備として提供しました。一方でホンダの車は、機械としては非常に優れていても、デジタル体験という面では、残念ながら時代遅れに見えてしまいました。

結果としてホンダは、電動化への遅れだけでなく、この自動車の価値基準の変化にも対応できず、急速に競争力を失っていったのです。

なぜホンダのEV「e:N」は受け入れられなかったか

もちろんホンダも、ただ指をくわえて市場の変化を見ていたわけではありません。EVシフトの流れに対応すべく、中国市場専用のEVとして「e:N」シリーズを投入しました。

しかし、その挑戦は残念ながら完全な失敗に終わります。市場からは「大ヒットを生み出す魅力に欠ける」と見なされ、販売は極度に低迷しました。一体、e:Nシリーズの何が問題だったのでしょうか。

市場の要求に応えきれない「規制対応車」

e:Nシリーズが振るわなかった最大の理由は、当時の市場の基準において、その商品力があまりに中途半端だったことにあります。

厳しい言い方をすれば、e:Nシリーズは「消費者を熱狂させるために作られた車」というより、「EVを販売しなければならない」という規制に対応するために、急いで作られた車という印象を市場に与えてしまいました。これを、いわゆる「コンプライアンスカー(規制対応車)」と評価する声もあります。

競合と比べて見劣りする性能と機能

e:Nシリーズの主力モデル「e:NS1」が、競合する車と比べてどのようなポジションにいたか、簡単な表で見てみましょう。

| 項目 | ホンダ e:NS1 | BYD Dolphin(同価格帯) | テスラ Model Y(人気モデル) |

| 価格(人民元) | 約17.5万元~ | 約11.68万元~ | 約24.99万元~ |

| 航続距離 (km) | 510 km | 420 km | 554 km |

| スマート機能 | 基本的な運転支援、限定的な音声操作 | Level 2 運転支援、回転式大型スクリーン | Autopilot、OTAアップデート |

この表から分かるように、e:NS1はBYDの主力車種より大幅に高価でありながら、テスラの人気モデルほどの性能や先進性を持っているわけでもありませんでした。

さらに深刻だったのは、シートヒーターや高度な運転支援システムといった、中国ではこの価格帯のEVなら当たり前になりつつあった快適・先進機能が、e:NS1には備わっていなかった点です。

価格、性能、機能のどれをとっても、消費者が「これが良い」と積極的に選ぶ理由を見いだせなかったこと。それが、e:Nシリーズが市場に受け入れられなかった根本的な原因なのです。この痛い失敗こそが、後の新ブランド「烨」シリーズ開発の大きな教訓となりました。

激震が走る日系部品サプライヤーの苦悩

ホンダが直面している危機は、ホンダ一社の問題では決してありません。

ホンダの生産台数が急激に減少したことで、その衝撃は「震源」となり、長年ホンダと運命を共にしてきた日系の部品サプライヤーの経営を根底から揺るがしています。

決算に刻まれたサプライヤーたちの悲鳴

ホンダの中国での生産台数は、ピークだった2020年度の約187万台から2023年度には約116万台へと、実に70万台以上も減少しました。ホンダへの依存度が高いサプライヤーにとって、この数字は死活問題です。

各社の決算報告には、その苦しい状況が生々しく表れています。

- エイチワン(車体骨格部品)中国工場の投資回収が困難になったとして、150億円を超える巨額の損失を計上。3期連続の営業赤字に陥りました。

- テイ・エス テック(自動車シート)売上の9割以上をホンダに依存しているため、危機感は極めて強く、工場の自動化や人員の最適化を急ピッチで進めています。

- J-MAX(車体部品)中国事業の利益が前年度の約16億円から、わずか1200万円へと激減。広州の拠点で約200人の人員削減に踏み切らざるを得なくなりました。

生き残りを賭けた「脱ホンダ」の動き

この存亡の危機に瀕し、サプライヤー各社は生き残りを賭けて「脱ホンダ」への舵を切り始めています。

具体的には、ホンダのシェアを奪った張本人であるBYDや、他の中国EVメーカーに対して、自社の部品を供給できないか必死の営業活動を展開しているのです。

これは、単なる経営の多角化という話ではありません。ホンダの地位の低下が、日本の優れた製造技術や品質管理ノウハウを持つサプライヤーを、皮肉にも競合である中国メーカーの陣営へと追いやる結果を招いています。

長期的には、日本のサプライヤーの技術を得た中国メーカーの製品品質がさらに向上し、ホンダが再浮上するためのハードルが一層高まる、という難しい連鎖反応を引き起こす可能性もはらんでいます。

かつて強固な協力関係を誇った日本の「系列」というビジネスモデルが、中国市場の地殻変動によって、今まさに強制的に解体されつつあるのです。

まとめ:「ホンダ中国撤退」から学ぶ未来の戦い方

記事のポイント

- ホンダの中国事業は「撤退」ではなく「構造転換」である

- ガソリン車工場の閉鎖や希望退職といった事業縮小は事実

- 高級車ブランド「アキュラ」の中国での生産・販売は終了した

- 未来のためEV専用工場を新設し2024年から稼働させている

- 中国市場専用の新EVブランド「烨(イエ)」シリーズを投入

- ガソリン車の資源をEV事業へ集中させる「選択と集中」が狙い

- 背景にBYDの台頭による急激なEVシフトと価格競争がある

- 車の価値基準がエンジンから「走るスマホ」のようなソフトへ変化

- 過去のEV「e:N」は市場ニーズを掴めず販売不振に終わった

- ホンダの減産は日系の部品サプライヤーの経営も直撃している

総括

本記事では、「ホンダ中国撤退」というキーワードの裏側にある真実を掘り下げてきました。一連の工場閉鎖や人員削減は事実ですが、それは未来への投資を加速させるための痛みを伴う「構造転換」であることがお分かりいただけたかと思います。ガソリン車時代の成功体験を自ら手放し、EVメーカーへと生まれ変わろうとするホンダの壮絶な挑戦が、今まさに中国市場で繰り広げられているのです。

「ホンダ中国撤退」のニュースに触れ、不安や疑問を感じていた方々も、その背景にある市場の地殻変動、そしてホンダの戦略的な狙いを理解することで、点と点だった情報が線として繋がったのではないでしょうか。これは単なる撤退か否かという二元論ではなく、世界最先端の市場で生き残るための、より複雑でダイナミックな物語なのです。

ホンダが直面する課題は、決して他人事ではありません。急激な技術革新や価値観の変化の中で、過去の成功モデルが通用しなくなるという現象は、あらゆる業界で起こり得ます。今回のホンダの事例は、私たちに「変化に対応するためには、時に過去の資産を整理し、未来へ大胆に資源を再配分する勇気が必要である」という普遍的な教訓を与えてくれます。

ホンダの中国における戦いはまだ始まったばかりです。新ブランド「烨」シリーズが市場に受け入れられるのか、そして真のEVメーカーとして再生できるのか。今後もその動向から目が離せません。