男女平等だからじゃない?「韓国 夫婦別姓」の意外な真実

「韓国の夫婦は結婚しても名字が変わらないんだって。進んでいるよね」

…そんな風に思っていませんか?

確かに、夫婦がそれぞれの姓を名乗り続ける制度は、現代の価値観に合っているように見えます。しかし、韓国の夫婦別姓制度が「女性の権利」や「個人の選択」といった考えから生まれたものではない、と聞いたら驚くでしょうか。

実はそのルーツは、血の繋がりを何よりも重んじる、儒教の伝統的な家族観に深く根差しています。この記事では、そうした一般的なイメージとは全く異なる「韓国 夫婦別姓」の歴史的背景を、家父長制の象徴だった「戸主制度」や、日本の植民地支配との意外な関係性まで含めて、深く、そして分かりやすく紐解いていきます。

●この記事を読んでほしい人

- 韓国の夫婦別姓は、男女平等の進んだ制度だと思っている人

- 日本と韓国の夫婦の姓に関する文化の違いを知りたい人

- 夫婦別姓について、より深い歴史的背景から理解したい人

●この記事を読むメリット

- 韓国の夫婦別姓が儒教の思想に根差していることがわかる

- 韓国の家父長制の象徴だった「戸主制度」について学べる

- 戸主制度と日本の植民地支配の意外な関係性を知れる

- 抑圧的な制度を覆した韓国の市民社会の力強さが理解できる

- 韓国の家族観や血縁に対する考え方を深く知ることができる

一見すると現代的に見える制度の裏に隠された、数千年の歴史と数十年の闘いの物語。さあ、その扉を開けてみましょう。

韓国の夫婦別姓、実は家父長制の伝統だった

結婚しても姓は変わらないのが原則

「韓国の結婚」と聞くと、夫婦別姓を思い浮かべる人も多いかもしれませんね。

その通り、韓国では結婚によって夫婦の姓が変わることはありません。夫は夫の姓、妻は妻の姓をそのまま名乗り続けるのが、社会の基本ルールとなっています。

法律で定められた「原則別姓」

日本の場合、法律で夫婦は同じ姓を名乗ることが決められているため、夫婦のどちらかが必ず姓を変えなければなりません。

しかし、韓国の法律には、このような夫婦同姓を義務付ける決まりがそもそも存在しないのです。特別な届け出や手続きをしなくても、結婚前の姓が自動的に維持される「原則夫婦別姓」の国というわけです。

これは個人の意思で選ぶ「選択的夫婦別姓」とは異なり、社会の当然の前提として根付いている制度といえます。

面倒な手続きは一切不要

姓が変わらないことによって、日本では当たり前となっている結婚後の面倒な名義変更手続きが、韓国では一切発生しません。

- 運転免許証

- パスポート

- 銀行口座

- クレジットカード

- 各種保険

日本では、これらの名義変更に多くの時間と手間がかかりますが、韓国ではその必要がないのです。個人のキャリアや社会的な活動が途切れることなく、スムーズに継続できるという側面もあります。

子供の姓は父親が原則。でも母親の姓も可能

夫婦の姓が別々だと、生まれてくる子供の姓は一体どうなるのだろう、と疑問に思いますよね。

結論から言うと、韓国では原則として子供は父親の姓を受け継ぎます。しかし、現在では夫婦の合意があれば母親の姓を名乗ることも可能になっています。

伝統的な「父姓優先主義」

韓国では長い間、子供は例外なく父親の姓と、その一族のルーツを示す「本貫(ポングァン)」を継ぐという「父姓優先主義」が法律で定められていました。

これは、家の血筋は男性を通じてのみ受け継がれるという、父系血統主義の考え方が色濃く反映されたものです。このルールのもとでは、母親が自分の姓を子供に伝えることはできませんでした。

母親の姓も選べるように

この大きな原則に変化が訪れたのが、2005年の法改正です。この改正によって、子供が母親の姓を名乗る道が開かれました。

ただし、母親の姓を選ぶためには、いくつかの条件があります。

| 条件 | 内容 |

| タイミング | 婚姻届を提出するとき |

| 合意 | 夫婦の間で「子供は母親の姓を名乗る」という合意があること |

| 手続き | 婚姻届にその内容を記載すること |

重要なのは、子供が生まれてから決めるのではなく、結婚の時点で夫婦が協議して届け出る必要があるという点です。

「原則」そのものを見直す動きも

法律が変わり母親の姓を選ぶことが可能になりましたが、現在でもほとんどの子供は父親の姓を名乗っています。父親の姓が「原則」であるという慣習が、社会に根強く残っているためです。

しかし、近年ではこの「父姓優先」という原則そのものをなくし、子供が生まれた時に夫婦の協議で姓を決められるようにしよう、という法改正の動きも出てきています。

韓国の家族の形は、今も変化の途中にあると言えるでしょう。

国際結婚の場合、姓の変更も可能

これまで見てきたように、韓国人同士の結婚では姓を変えられないのが原則です。

しかし、相手が外国人である「国際結婚」の場合は、少し事情が異なります。日本人と韓国人が結婚するケースを例に見ていきましょう。

日本人は韓国姓に変更できる

日本人と韓国人が結婚した場合、何もしなければ、それぞれが元の姓を名乗り続ける「夫婦別姓」になります。

しかし、日本人配偶者が韓国人配偶者の姓に変えたいと希望する場合、日本の法律に基づいて姓を変更する手続きが認められているのです。

期限は婚姻後6か月以内

姓を変更するためには、決められた手続きを期限内に行う必要があります。

| 項目 | 内容 |

| 対象者 | 日本人配偶者 |

| 手続き | 「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出 |

| 提出先 | 日本の市区町村役場 |

| 期限 | 婚姻が成立した日から6か月以内 |

この手続きを行うことで、日本人配偶者は戸籍上の姓を、韓国人配偶者の姓に変更することができます。

韓国人同士の結婚では認められていない「姓の変更」が、国際結婚の日本人配偶者には選択肢として用意されている、というのは興味深い点ですね。

名義変更が不要という意外なメリット

夫婦別姓と聞くと、文化的な側面に注目が集まりがちですが、実はとても実用的なメリットがあります。

その最大のメリットが、結婚に伴う「名義変更」の手間が一切かからない点です。

日本では多くの人が直面する課題

日本では結婚した人の約95%が女性の姓を変えていると言われています。姓が変わると、生活に関わるあらゆるものの名義を変更しなければならず、大きな負担となっています。

例えば、以下のような手続きが必要です。

- 運転免許証

- パスポート

- 健康保険証

- マイナンバーカード

- 銀行口座

- クレジットカード

- 携帯電話

- 生命保険や証券口座

これらの手続きのために役所や銀行の窓口を何度も訪れたり、数多くの書類を準備したりと、多くの時間と労力が費やされます。

キャリアを止めない合理的な制度

一方、結婚しても姓が変わらない韓国では、上記のような名義変更の手続きは全く必要ありません。

仕事で築き上げてきた名前や実績を、結婚後もそのまま使い続けることができます。特に、研究者や士業、クリエイターなど、個人の名前で活動している人にとっては、キャリアが途切れないという大きな利点になるでしょう。

このように韓国の夫婦別姓は、個人のアイデンティティを尊重すると同時に、社会的なコストを削減する上でも、非常に合理的な側面を持っているのです。

理由は血縁を重んじる儒教の思想

では、なぜ韓国では結婚しても姓を変えない文化が根付いたのでしょうか。

その答えは、韓国の社会や文化に深く浸透している「儒教」の教えにあります。

姓は先祖と自分をつなぐ「標」

儒教の思想では、祖先を敬うことが非常に大切なこととされています。そして「姓」は、単なる名前ではなく、ご先祖様から代々受け継がれてきた「血の繋がり」を証明する、神聖な標(しるし)と考えられているのです。

自分の存在は、連綿と続く家系の一部である、という意識が根底にあります。

結婚しても「家の血」は変わらない

この考え方に基づくと、結婚して相手の姓を名乗ることは、自らの血筋を断ち切り、ご先祖様に対して礼を欠く行為と見なされてきました。

女性は結婚しても夫の「家」の血筋に完全に入るわけではなく、あくまで自分の父親から受け継いだ血族に属する、と考えられていたのです。

このように、韓国の夫婦別姓は、女性の権利や個人の選択といった現代的な価値観から生まれたものではありません。血の繋がりを何よりも重んじる、儒教の伝統的な家族観がその背景にあるというわけです。

なぜ韓国は夫婦別姓?その歴史的背景を解説

姓は神聖なもの。先祖との繋がりを示す標

韓国社会において、姓は単に個人を区別するための記号ではありません。自分のルーツがどこにあり、誰から命を受け継いできたのかを示す、とても神聖な意味を持っています。

この考え方は、韓国の伝統的な価値観と深く結びついています。

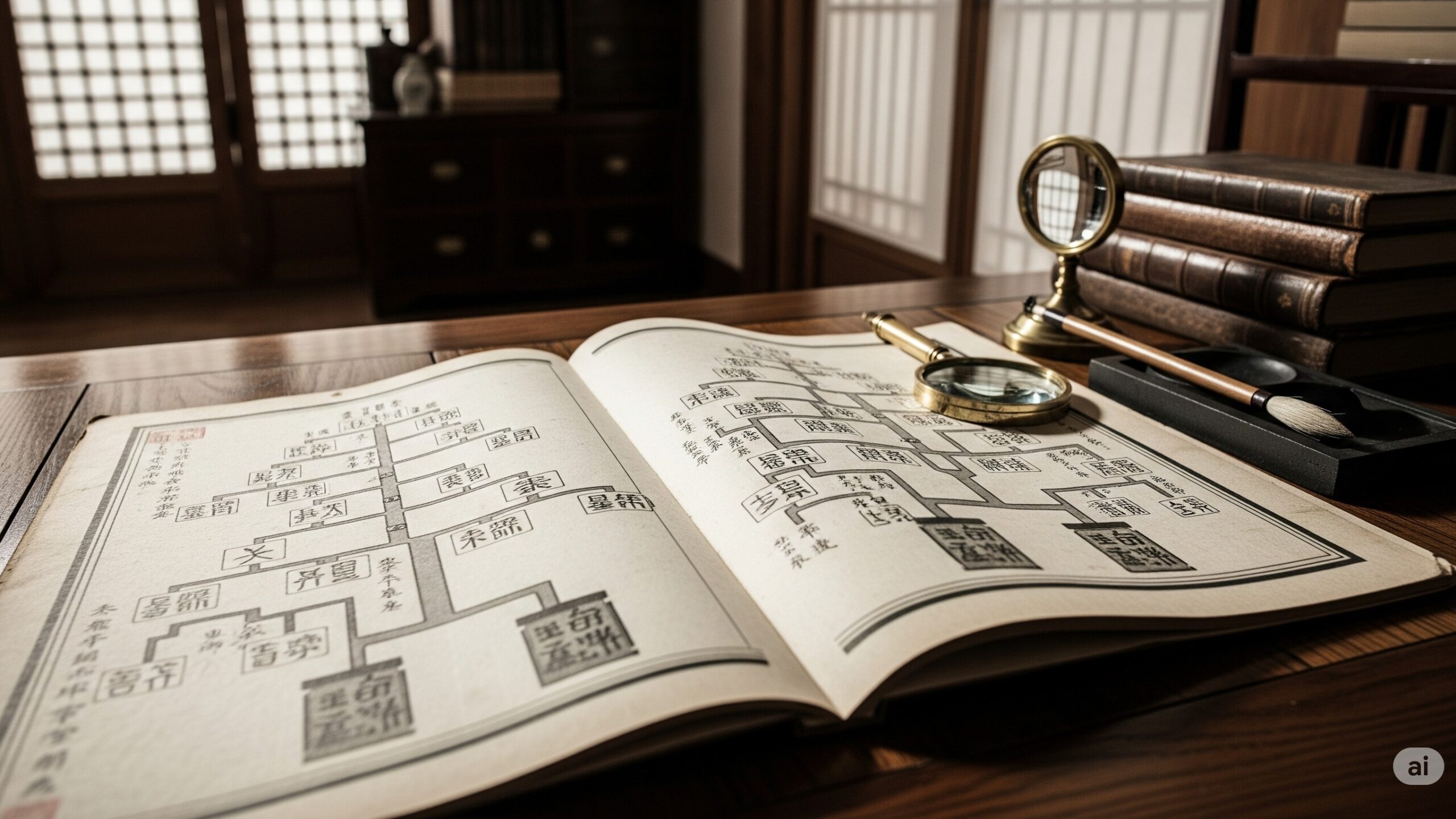

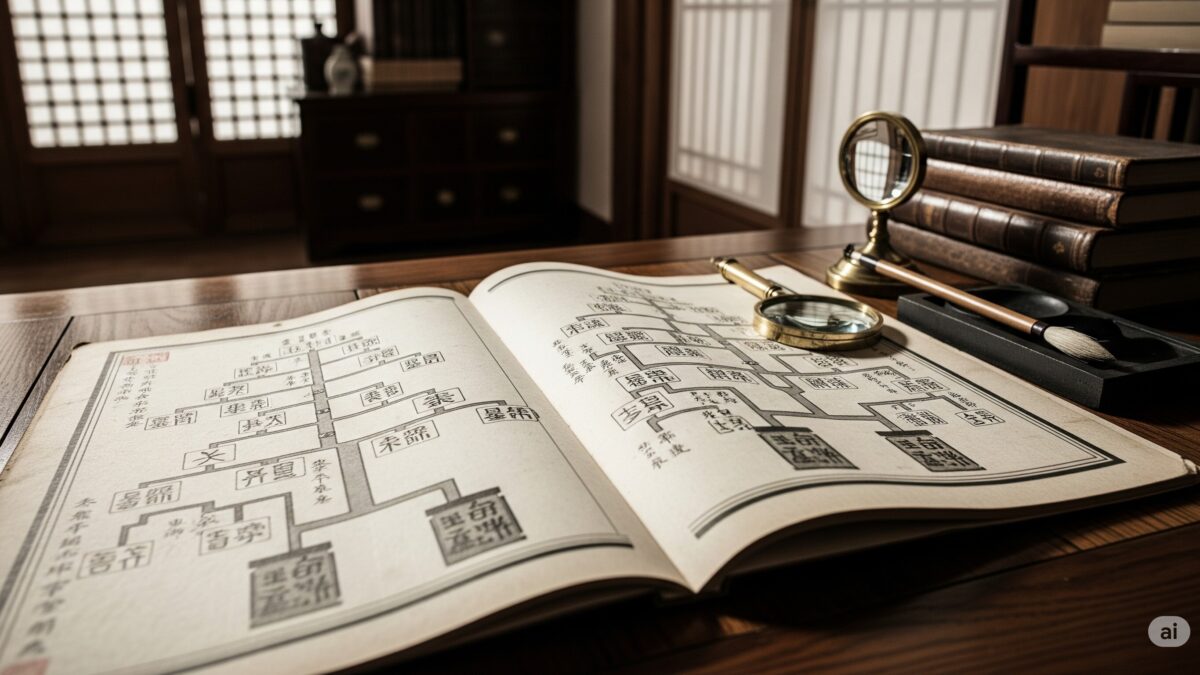

一族の歴史を記録する「族譜(チョクポ)」

姓の重要性を象徴するのが、「族譜(チョクポ)」と呼ばれる分厚い家系図です。

族譜は、一族の始祖から現代に至るまでの全ての男子の名前を記録した、壮大な歴史書のようなものです。個人の記録であると同時に、一族の名誉や歴史を証明する非常に重要な文書として、大切に受け継がれてきました。

姓を変えることは、歴史から消えること

自分の姓は、この族譜に名前が記載されるための参加資格そのものです。

そのため、もし姓を変えてしまうと、自分と先祖との繋がりが断ち切られ、一族の歴史から存在が消えてしまうにも等しい、とてつもなく重大な行為と考えられてきました。

このように、姓を不変のものと捉える文化的な背景が、結婚しても互いの姓を維持する夫婦別姓の制度を、今日まで力強く支えているのです。

「同姓同本」結婚禁止という厳しい掟

韓国の父系血統主義をさらに特徴づけるのが、「本貫(ポングァン)」という考え方と、そこから生まれた「同姓同本不婚」というルールです。

少し難しい言葉ですが、韓国の家族観を理解する上でとても重要なキーワードになります。

姓とセットの出身地「本貫(ポングァン)」

「本貫」とは、その姓の始祖が生まれた発祥地を指す地名のことです。韓国では姓と本貫が必ずセットで扱われます。

例えば、韓国で最も多い姓である「金(キム)」さんを例にとってみましょう。

| 姓 | 本貫 | 血族 |

| 金 | 金海(キメ) | 金海金氏 |

| 金 | 慶州(キョンジュ) | 慶州金氏 |

同じ「金」という姓でも、本貫が「金海」の金さんと「慶州」の金さんは、全く別のルーツを持つ血族と見なされるのです。

同じルーツを持つ者同士は結婚できない

そして、この「同じ姓」で「同じ本貫」を持つ男女間の結婚は、法律で長く禁じられてきました。これが「同姓同本不婚」の掟です。

たとえ血の繋がりが非常に遠く、お互いに面識が全くない他人同士であっても、同じルーツを持つ者は法的には親族と見なされ、結婚が許されませんでした。

個人の恋愛感情よりも、父から子へと続く氏族の純潔性が優先されるという、非常に厳しいルールだったのです。

この掟によって結婚を阻まれたカップルは数十万組にものぼると言われており、この厳しいルールが完全に廃止されたのは、実は2005年のことでした。

家父長制の象徴だった「戸主制度」とは

儒教的な父系血統主義を、文化や慣習だけでなく、法的な制度として人々の生活に深く根付かせたのが「戸主制度(ホジュジェ)」です。

この制度は、長年にわたり韓国の家父長制を象徴するものでした。

「戸主」を中心とした家族の登録制度

戸主制度とは、戸主(ホジュ)と呼ばれる男性の家長を基準に、家族を一つの単位として公的な書類に登録する制度です。この登録簿は「戸籍(ホジョク)」と呼ばれます。

この制度のもとでは、家族とは一緒に住んでいる共同体ではなく、「一つの戸主のもとに登録された法的な団体」として定義されていました。

女性の人生を縛った厳しいルール

戸主制度は、特に女性の人生に大きな影響を与えました。

- 結婚すると女性は父親の戸籍から籍を抜き、夫が戸主となる戸籍に「入籍」します。

- 離婚すると女性は夫の戸籍から追い出されます。実家の父親や兄弟の戸籍に戻るか、それができない場合は、自分自身が戸主となる「一家創立」という手続きを取らなければなりませんでした。

離婚した母親は、我が子の「同居人」

戸主制度がもたらした最も深刻な問題の一つが、離婚後の親子の関係です。

たとえ母親が親権を持ち子供を育てていたとしても、子供は父親の戸籍に残されたままでした。

そのため、戸籍上、母親は自分の子供の「同居人」として記載されるという、非人道的な扱いを受けていたのです。

この結果、子供のパスポート取得や銀行口座の開設といった様々な場面で、別れた夫の許可が必要になるなど、多くの女性が甚大な不利益と屈辱を強いられました。

このように戸主制度は、男性を絶対的な中心と位置づけ、女性や子供の権利を著しく制限する、強力な家父長制の法的支柱だったのです。

戸主制度は日本の植民地支配の遺産

多くの韓国人は、この戸主制度を「韓国古来の伝統」だと長らく信じてきました。

しかし、歴史を紐解くと、そのルーツが日本の植民地支配にあるという、皮肉な事実が浮かび上がってきます。

日本の「家制度」の移植だった

歴史的な研究によって、韓国の戸主制度は、戦前の日本の民法に規定されていた「家制度」を、当時の朝鮮半島に移植したものであることが明らかになっています。

日本の家制度は、戸主という絶対的な権力を持つ家長への服従を家族内で徹底させるものでした。

植民地支配を円滑にするための道具

では、なぜ日本は朝鮮半島に家制度を導入したのでしょうか。

その大きな目的は、植民地支配を円滑に進めるためでした。

家族という最小単位で家父長的な支配構造を確立させることで、国家、ひいては天皇への絶対的な服従という国家支配のモデルを社会の隅々にまで浸透させようとしたのです。

「脱植民地化」というもう一つの意味

この歴史的な背景は、後に戸主制度の廃止を求める運動に、極めて重要な意味合いを与えました。

戸主制度との闘いは、単なる男女間の不平等を正す運動であるだけでなく、もう一つの側面を持っていたのです。

- 男女の不平等を正すフェミニズム運動

- 日本の植民地主義の残滓を清算する脱植民地化運動

この二重の性格が、戸主制度廃止を求める運動に強力な道徳的正当性と政治的な推進力を与えることになりました。

日本の読者にとって、自国の夫婦同姓の根拠となった「家制度」が、お隣の韓国では最も抑圧的な植民地支配の象徴として打倒の対象となった事実は、両国の近代史が共有する深い皮肉を浮き彫りにしています。

50年に及ぶ女性たちの闘いと制度廃止

戸主制度の廃止は、決して簡単な道のりではありませんでした。

それは、半世紀以上にもわたる、主に女性たちを中心とした市民社会の、粘り強く情熱的な闘いの末に勝ち取られたものでした。

長く地道な草の根の活動

戸主制度の不当性を訴える声は、1950年代から上がっていました。韓国初の女性弁護士であるイ・テヨン氏をはじめ、多くの女性たちが法改正を求め、地道な活動を続けてきたのです。

1970年代、80年代と時代が進むにつれて運動は組織化され、少しずつですが法改正を重ね、戸主の権限を縮小させることに成功します。

2000年代、社会が大きく動いた

そして2000年代に入ると、長年の運動の積み重ねの上に、社会の雰囲気が劇的に変化し、制度廃止への機運が一気に高まります。

- 政治の追い風「戸主制度廃止」を公約に掲げた盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が当選し、政府が改革を後押しする体制が整いました。

- 大衆文化の力戸主制度の下で苦しむ未婚の母を主人公にしたテレビドラマが相次いで大ヒット。法律問題を、共感を呼ぶ人間ドラマとして国民に届けました。

- 成熟した市民運動の戦略女性団体だけでなく、様々な市民団体が参加する大規模な連合体が結成されました。戸主制度の問題を「女性問題」から、離婚家庭や再婚家庭なども含む「社会問題」、そして「歴史問題」へと巧みに訴えかけたのです。

歴史的な違憲判決と法改正

こうした社会全体のうねりの中で、ついに司法が動きます。

2005年2月3日、韓国の憲法裁判所は、戸主制度を「個人の尊厳と両性の平等」を保障した憲法に違反する、という歴史的な決定を下しました。

この判決が決定打となり、わずか1か月後の2005年3月2日、戸主制度の廃止を盛り込んだ民法改正案が国会で可決。

3年間の準備期間を経て、2008年1月1日、戸主制度とその登録簿である戸籍は、韓国の歴史から完全に姿を消したのです。

まとめ:韓国の夫婦別姓から見える家族の形

記事のポイント

- 韓国では夫婦が結婚後も姓を変えない「夫婦別姓」が法律上の原則である

- 子供の姓は原則父親のものだが、婚姻時の合意で母親の姓も選択可能

- 姓を変えないのは、血縁を重んじる儒教の思想が文化的背景にある

- 結婚に伴う運転免許証や銀行口座などの名義変更手続きが一切不要

- 国際結婚の場合、日本人配偶者は韓国人の姓に変更することが可能である

- かつては家父長制の象徴「戸主制度」が家族のあり方を規定していた

- 戸主制度は日本の植民地支配下で持ち込まれた「家制度」が起源である

- 戸主制度は、50年にわたる女性たちの市民運動の末に2008年廃止された

- 同じ姓・本貫の結婚を禁じた「同姓同本不婚」という厳しい掟も存在した

- 夫婦別姓は男女平等ではなく、強固な父系血統主義から生まれた伝統である

総括

「韓国の夫婦別姓」と聞くと、単に「進んだ制度」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかしこの記事では、その背景にある儒教の血縁を重んじる思想や、家父長制の象徴であった「戸主制度」の歴史を詳しく見てきました。

特に、その戸主制度が日本の「家制度」にルーツを持つという事実は、多くの人にとって意外だったのではないでしょうか。韓国の夫婦別姓は、女性の権利という視点から始まったのではなく、あくまで男性の血筋を後世に伝えるという、強固な父系血統主義の伝統から生まれたものだったのです。

しかし、その抑圧的な戸主制度を半世紀にもおよぶ市民の力で廃止させた歴史は、韓国社会が伝統を受け継ぎながらも、絶えず未来の家族の形を模索し続けていることを示しています。

この記事を通じて、韓国における夫婦別姓制度の深い文化的背景をご理解いただくことで、表面的なイメージだけでは分からない、韓国の家族観の一端に触れるきっかけとなれば幸いです。